stob 2007-10

⇐ ⇒

index

home-stob

L'étoile

Agrippina

Fledermaus

Boccanegra

Entführung

Orlando Paladino

Lohengrin

Faust

Flimm neuer Intendant

Hölderlin

Onegin

turco in Italia

Belshazzar

Neuer Innen-Raum

Mussbach-Demission

Der Spieler

Un ballo in maschera

Don Giovanni

Sokrates

Medea

Phädra

Uff!

Simon Rattle dirigiert Chabriers „l’étoile“

16.Mai 2010

Es ist ein kleines, köstlich-luxuriöses Nichts, diese opéra bouffe „l’étoile“. Eine wunderbare Sternschnuppe, wenn nicht ein funkelnder Stern. Und in der Berliner Staatsoper runzelte man denn auch zunächst die Augenbrauen, als Sir Simon Rattle diesen Dreiakter von Emmanuel Chabrier vorschlug für eine von ihm zu leitende erste Neuproduktion am Lindenhaus. Wovon die französischen Komponisten von Debussy bis Nadia Boulanger schwärmten, sieht der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker als ein „großartiges surreales Meisterwerk“. Und die Geschichte über einen Herrscher mit dem lautmalerischen Namen „Ouf“ ist gar nicht so absurd weit hergeholt, wenn man etwa an den einstigen Fremdenlegionär und selbstgekrönten Kaiser Bokassa denkt, der bis 1979 Zentralafrika mit Folter, Mord, Kannibalismus und zwei Dutzend Frauen regierte. Der König Ouf hier wünscht „nur“, sein Volk an seinem Namenstag mit einer öffentlichen Hinrichtung zu beglücken. Aber diesmal findet sich kein Delinquent. Und so macht sich der Herrscher selber daran, „undercover“ einen zu provozieren, den er dann „pfählen“ könnte, eine sexuelle Anspielung.

1877 ist das Stück entstanden. Dass Chabrier ein großer Verehrer Wagners und Offenbachs war, hört man immer wieder. Sehr fein ist das instrumentiert, als Einschub im Mittelteil mit einer galoppierenden Huldigung an „Tristan und Isolde“. Oufs Delinquent, der einfache Straßenhändler Lazuli, ist da auf der Flucht mit Prinzessin Laoula; die ist ebenfalls inkognito unterwegs, soll eigentlich mit Ouf verheiratet werden, woraus aber nichts wird. Überhaupt ist das sehr klangmalerisch modern komponiert, etwa wenn Ouf mit seinem Hofastrologen Siroco, an den er sich auf Gedeih und Verderb gekettet hat, besäuft, weil ihr gemeinsames, von Siroco berechnetes Todesstündlein naht. Jeden einzelnen Tropfen Chartreuse-Kräuterlikör, den sie süffeln, meint man da gluckern zu hören. Und auch ein schmissiger Cancan darf nicht fehlen.

Dale Duesing, der die Inszenierung besorgt hat, situiert die Handlung in einer cool-quirligen Hotelhalle (Bühne: Boris Kudlicka, Kostüme: Kaspar Glarner). Den kleinen König legt Jean-Paul Fouchécourt an als Mischung aus Louis de Funès und Charly Chaplin. Die Paraderolle des Lazuli spielt und singt mit herbem Charme und wunderbar warmer Stimme Magdalena Kožená; Hosenrollen waren in der Operette so begehrt, um Frauenbeine auf der Bühne sehen zu können. Die flittrige Prinzessin La-ou-la (da-oder-dort) gestaltet, besonders einschmeichelnd im happy endenden Schlussduett, Juanita Lascarro. Großer Beifall am Ende vor allem für Rattle, seine Frau und die süffig aufspielende Staatskapelle.

Dass der Funke nicht so ganz springt, lag vor allem an der doch allzu routiniert mit Musical-Elementen operierenden Regie. Gleichwohl hat Rattle Recht, wenn er meint, „in einer Kultur, wo das Leichte kompliziert ist, brauchen wir solche Stücke“. Es war die letzte Premiere, pausenlos, vor der dreijährigen Sanierung des Hauses. Kein schlechter Rausschmeißer. Uff!

Preziöse Modenschau

René Jacobs rekonstruiert Händels frühe „Agrippina”

04.Febr. 2010

Agrippina, die Kaiserin-Mutter streift sich die roten Ellbogen-langen Handschuhe über. Sie will kämpfen für ihren Sohn aus erster Ehe, Nero. Von ihrem Gatten, Kaiser Claudius, heißt es, er sei im Meer ertrunken bei der Rückkehr von seinem Britannien-Feldzug. Jetzt gilt es, die Intrigen zu spinnen für ihren Sohn. Händel schrieb die Oper „Agrippina“ 1708 während seiner Italien-Reise in Rom. Uraufgeführt wurde „Agrippina“ wegen des Opernverbots in der Papststadt 1709 in Venedig. In einem Programmheft-Aufsatz erläutert der Dirigent René Jacobs, wie Händel zum Teil durch Parodien für Rom komponierter geistlicher Kantaten seine neue Oper erarbeitete. Und wie aus den Texten der überarbeiteten originalen Arien Rückschlüsse zu ziehen sein könnten auf den Sub-Text der Opern-Arien. Zudem beschreibt er, wie Händel für die szenische Uraufführung in Venedig Änderungen vornahm, die der Opern-Konvention Genüge tun sollten aber dem ursprünglichen dramaturgischen Konzept wohl zuwider liefen. Für seine Produktion an der Berliner Staatsoper mit der Akademie für Alte Musik hat Jacobs die ursprüngliche Fassung rekonstruiert.

Leider bleibt das für die szenische Einrichtung des Abends ohne erhellende Folgen. Zu sehen bekommt man von dem Regie-Team um Vincent Boussard sehr preziöses aber weitgehend konventionelles Steh-Theater. Diffizil ausgeleuchtet (Guido Levi) ist die Bühne (Vincent Lemaire) mit mehreren Zügen von Vorhängen aus silbrigen Fäden, die dem weitgehend leeren Raum etwas Irisierendes geben. Die Figuren bewegen sich leicht gespreizt vor allem entlang der Wände. Vor dem hochgefahrenen Orchester-Graben ist ein gläserner Steg aufgebaut, auf den einige Szenen verlegt sind. Nach welchem Prinzip, bleibt unklar. Großer Wert gelegt wird auf die Kostüme, entworfen von einem erfahrenen Couturier, Christian Lacroix. Den dann doch nicht ertrunkenen Kaiser etwa kleidet er in pompöse Bundhosen. Zum Zeichen, dass die Oper wohl auch als Satire auf die Zustände am Vatikan gemeint war, bekommt er auch schon mal eine goldene Tiara als Mütze und einen roten Papstmantel. Den schnappt sich am Ende, wenn Agrippina dann doch all ihre Ränke erfolgreich durchgespielt hat, der künftige Kaiser Nerone und balanciert damit auf der breiten Lehne des Sofa-ähnlichen Kaiserthrons.

Fein austariert, bis auf den etwas poltrigen Kaiser von Marcos Fink, ist das Sänger-Ensemble. Alexandrina Pendatchanska ist eine Agrippina mit sehr präziser Stimmführung, wenn auch zu leichtem Vibrato neigend. Anna Prohaska gibt die Rivalin Poppea mit lichtem Sopran. Ihren Geliebten, den Feldherren Ottone, singt der Counter Bejun Mehta mit sehr ausgeglichenen Registern, Jennifer Rivera in meist gebückter Haltung die Hosenrolle des Nerone. Etwas clownesk angelegt ist das schwarz-gesichtige Dienerpaar mit Neil Davies als Pallante und Dominique Visse als quäksigem Narciso. Daniel Schmutzhard als Kaiser-Diener Lesbo muss seinen tölpeligen Herren in kniffligen Situationen immer wegheben. Mit vier Stunden Spieldauer gerät der Abend gefühlt allzu lang. Und die Szene trägt wenig bei, ihn zu verkürzen. Zudem wirkt die Partitur des jungen Händel eher redundant. Die Figuren breiten ihr Seelenleben in immer neuen Arien aus. Aber für ein heutiges Theaterverständnis nötige Eingriffe verhindert wohl Jacobs. Eine kraftvolle eigenständige Theaterszene hat er für seine Produktionen nie ermöglicht. Das duldsame Berliner Publikum spendete allen Beteiligten am Ende gleichwohl reichlich Beifall für ein eigentlich halbszenisches Konzert in sehr preziös-historisierenden und modernen Kostümen. Eine ästhetizistische Modenschau.

Alfredissimo - gruftig

„Die Fledermaus“ von Johann Strauß

21.Nov. 2009

Musikalisch ist dieser Abend ein Leckerbissen. Schon die Ouvertüre. Wie Zubin Mehta fein die Akzente setzt, wie er die Musik wachsen und gleichsam wieder verschwinden lässt mit Ritardandi, Crescendi, Decrescendi. Wie er mit der Staatskapelle den in dieser Partitur von Johann Strauß auch subtil eingewobenen Militärorchester-Sound heraus präpariert. Wie das alles von innen heraus lebt und webt und leuchtet. Szenisch ist von dieser Subtilität in der Regie von Christian Pahde und seinem Ausstatter Alexander Lintl wenig zu spüren. Sie versuchen sich mit aktualisierten Dialogen an einem modernen Outfit für diese einen Börsencrash von anno 1873 kommentierende Komödie des „glücklich ist, wer vergisst“. Aber außer einer rot flimmernden Leuchtschrift mit den Börsenkursen im zweiten Akt beim gruftigen Prinzen Orlowski finden sich keine zwingenden Bilder, die den Bogen zum Heute schließen.

Eher mit kleinen Gags wartet das Regieteam auf. Die Wohnung des zum Arrest verurteilten Dr.Eisenstein ist eine Designer-Küche mit gestyltem Messerbord an der Wand und mannshohem Kühlschrank. Der frühere Liebhaber der Rosalinde, Alfred, seilt sich dorthin über den Balkon ab und bindet sich als Alfredissimo sogleich die Chefkoch-Schürze um. Das Hausmädchen Adele hat das Henkersmahl für den Hausherrn statt beim Italiener bei MacDonalds besorgt. Alle hatten‘s ja eilig zum Kostüm-Ball beim Prinzen Orlowsky zu kommen. Dessen Ballsaal ist eine düstere Disco. Der „Prinz“, der alles schon durch hat und sich über nichts mehr freuen kann, kommt daher in schwarzem Lederzeug mit Fuchsschwanz und blondiert gegelten Haaren. Rosalinde Eisenstein, die hier als ungarische Gräfin im weißen Hochzeitskleid mit schwarzer Schärpe und Augenmaske mit ihrem Mann wieder anbandelt, gibt sich nur kurz mal ihrer Zofe Adele augenzwinkernd zu erkennen.

Am witzigsten der Ausnüchterungs-Trakt beim Gefängniswärter Frosch. Der „erschreit“ sich seinen Namen gleichsam mit Brüllanfällen, bei denen er den literweise in sich hinein gekippten Schnaps wieder auszukotzen scheint. In gestreifter Prekariats-Trainingshose mit Polohemdchen und strähnigen Haaren hat er sich einen kleinen Nebenverdienst aufgebaut mit Verhökern von DDR-Devotionalien von Militärmützen, Erich-Telefonen bis zu Unterwäsche von Margot. Die Wohneinrichtung von Eisensteins ist hier mit langen Stangen an die Decke gepflockt. Eisenstein kann als falscher Dr.Blind seinen Rachegelüsten freien Lauf lassen und Adele sich als Theatertalent präsentieren.

Zu Recht darf sich Christine Schäfer hier als Adele feiern lassen, während Silvana Dussmann mit ihrem hochdramatischem Sopran für die Rosalinde doch eine Spur zu „schwer“ scheint. Aber auch das übrige Ensemble mit Martin Gantner als so von sich selbst überzeugtem wie bei Frauen unsicherem Eisenstein, Jochen Schmeckenbecher als halbgewalktem Gefängnisdirektor Frank oder Michael Maertens als seinem klapprigen Diener Frosch fügt sich gut zusammen. Buhs gab es für die gezackten Tanzeinlagen, die der aus der Off-Szene stammende Martin Stiefermann choreografiert hatte. Und viele Buhs sammelte am Ende auch das Regieteam. Ansonsten Bravos zumal für Mehta und die Berliner Staatskapelle an einen weitgehend sinnfreien Abend.

Modisch leuchtet das Mittelalter in sinnfreier Leere

Barenboim und Domingo mit Verdis „Simon Boccanegra“als Koproduktion mit der Mailänder Scala

23.Okt.2009

Zurück ins Mittelalter! Und dieses leuchtet auf der Bühne in prächtigen Kostümen: Erlesene Stoffe, Farben, Schnitte, die Gewänder der Mächtigen mit funkelnden Steinen besetzt. Giovanna Buzzi, die diese Kostüme nach Bild-Originalen der Zeit entworfen und in den Werkstätten der Mailänder Scala hat anfertigen lassen, scheint der eigentliche Star dieser Inszenierung.

„Simon Boccanegra“ ist eines der Schmerzenskinder aus dem reichen Schaffen Giuseppe Verdis, durchgefallen bei der Uraufführung 1857 in Venedig und trotz späterer Umarbeitungen nie recht angekommen auf den Bühnen. Die Geschichte ist wirr und dunkel mit einigen operngerechten Zufalls-Konstruktionen. Sie orchestriert die Lieblingsthemen des Komponisten, zumal das Beschwören der Einheit Italiens im 19.Jahrhundert. Und verpackt ist das in die private Beziehungsgeschichte eines nach oben gespülten Korsaren mit einer unstandesgemäßen, heimlichen Geliebten und beider Tochter, die durch ihre im Dunkeln gelassene Herkunft den Tod ihres Vaters, des Dogen von Genua, eben Simon Boccanegras, mit bewirkt. Der im Programm genannte, aber auf der Bühne kaum Spuren hinterlassende Regisseur dieser Koproduktion von Berliner Staatsoper mit dem Teatro alla Scala di Milano, Federico Tiezzi, versteht Verdis Oper als Teil eines in Italien mit Ausnahme von Manzonis „Promessi Sposi“ nie geschriebenen historischen Romans, als eine Geschichtsschreibung in Tönen. Und Verdi mit seinem dramatischen Spürsinn und der Affinität zu Shakespeare und Schiller hat ja einiges dazu beigetragen.

Musiktheater funktioniert indes doch nach etwas anderen Gesetzen als museale Geschichts-Rekonstruktion oder -Klitterung, wie wir sie hier erleben. Und das wirkt zurück bis zu den Sängern, die hier lediglich eingesetzt sind als Stimm- und Kostümträger – als Darsteller hilflos allein gelassen. Und was das eigentlich für tolle Sänger sind! Placido Domingo, der früher vorzugsweise den tenoralen Liebhaber der jungen Frau, Adorno, gesungen hat, ist hier ins Bariton-Fach der Titelfigur gerutscht mit tenoraler Färbung seiner kräftigen Stimme und ungebrochener Bühnenpräsenz. Die verschollene und als Amelia wieder aufgetauchte Tochter Maria ist Anja Harteros, der gegenwärtige Shootingstar der Opernszene mit ihrem alles überstrahlenden Sopran. Daneben Fabio Sartori als ihr Bühnen-Geliebter Adorno und Kwangchul Youn als finsterer Dogen-Gegner Fiesco, der am Ende dann mit in die Familie eingebürgert wird. Daniel Barenboim im Graben leitet die Staatskapelle mit höchster Präzision, mit Feingefühl und sprechender Dynamik, von der er die Sänger aber leider nur ausnahmsweise überzeugen kann. Meist wird auf der Bühne forte-fortissimo forciert, kaum piano gesungen.

Das Publikum feierte, wie zu erwarten, am Ende frenetisch den sympathisch unprätentiösen Domingo, der korrekt die auf die Bühne geworfenen Blumensträuße sortierte. Nicht alle galten ihm. Und auch Barenboim ließ sich mit dem Orchester gern feiern. Den vom Publikum mit einem Buhkonzert empfangenen Tiezzi nahm er solidarisch bei der Hand, was freilich kaum mildere Töne provozierte. Es ist einfach ein Bühnen-Nichts, das Tiezzi mit seinem klobigen Bühnenbaumeister Maurizio Balò hinterlassen hat. Hätte es in der Staatsoper einen szenisch verantwortlichen Intendanten gegeben, wäre es möglicherweise nicht ganz so schlimm gekommen. Aber so geriet diese Produktion, die ein Prunkstück der letzten Saison im Lindenhaus vor der Renovierung hätte werden sollen, zur szenischen Katastrophe. Domingo und Harteros werden nach den ersten paar Aufführungen abreisen. Und dann gähnt die sinnfreie Leere.

Oper rückwärts

Michael Thalheimer inszeniert Mozarts „Entführung aus dem Serail“

07.Juni 2009

„Entführung“ light. Mit viel Rampenstehen und ein paar Gag-Einlagen. Die schwarze Serail-Bunker-Bühne ist geteilt in zwei Etagen. Oben für Bassa, unten fürs Fußvolk. Die Figuren, zumal die „Europäer“ bewegen sich mehr rückwärts als vorwärts. Und sehr langsam, mit geknicktem Kopf. Nur Blonde, hier als schwarzhaariges Barby-Püppchen im himbeerroten Petticoat, darf ein bisschen aus der Art schlagen, samt ihrem Pedrillo als Rotschopf-Amadeus in kurzen Hosen. Mit Osmin fetzen sie sich in einer Mischung aus Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch.

Regisseur Michael Thalheimer begreift die Mozart-Oper als Schauspiel mit Musik. Die Europäer, Konstanze, Belmonte und auch Blonde und Pedrillo zeigt er als heimtückisch und verlogen, die sich auch untereinander nicht trauen. Bei ihrer Verabredung zur Flucht verdrucksen sie sich auf weitest möglichen Abstand. Lediglich der Orientale Bassa Selim, als derjenige im Stück, der nicht singt, sei einer, der mit sich im Reinen ist; bei Konstanzes „Martern aller Arten“-Arie, die sie auf einem Stuhl wie festgebunden singt, windet er sich am Boden. Das kann man so sehen, wenn man kaum Sensibilität für diese Musik entwickelt. Und das muss man auch über Thalheimers serialisierte Personenführung sagen. Mit dem Chor weiß er überhaupt nichts anzufangen. Den lässt er wie Oratorien-Statisterie zweimal als menschliche Mauer sich aufstellen. Fertig.

Auch musikalisch hinterlässt diese auf gut zwei pausenlose Stunden eingedampfte „Entführung“ eher gemischte Gefühle. Die als Star-Konstanze umworbene Christine Schäfer findet zu keinem leichten Mozart-Ton, forciert, singt unsauber, schmiert die Töne an. Dem Osmin von Maurizio Muraro fehlt es an Tiefe. Überzeugen kann lediglich Pavol Breslik als hell, weich timbrierter Belmonte. Seinen ersten Auftritt absolviert er mitten aus einer der vorderen Reihen im Parkett und muss sich dann hoch auf die Bühne zwängen. Exzellent die Staatskapelle unter Philippe Jordan. Buh-Salven gab es am Ende für Thalheimer und sein Team mit Bühnenbildner Olaf Altmann und Kostümbildnerin Katrin Lea Tag. Für die Sänger, allerdings eher undifferenziert, gab’s Bravos. Ein Positives haben Produktionen wie diese: sie sind schnell einstudiert und Gastsänger einzuwechseln macht kaum Mühe.

Psychiatrische Nächte

René Jacobs umsorgt Haydns „Orlando Paladino“

08.Mai 2009

Joseph Haydn das verkannte Operngenie? Immer mal wieder wird die These herumgereicht, wie kürzlich von Nikolaus Harnoncourt aus Anlass des Haydn-Gedenkjahrs (200.Todestag). Dabei wusste der Meister von Esterháza selbst, dass sein jüngerer Zeitgenosse, „der große Mozart, schwerlich jemanden anderen zur Seite haben“ konnte. 1782 wurde Haydns Oper „Orlando Paladino“ im Opernhaus von Esterháza uraufgeführt: Ursprünglich gedacht zur Begrüßung eines russischen Großfürsten; weil der aber nicht kam, zum Namenstag des Oberhaupts der Esterházy, Fürst Nikolaus. Die Musik Haydns für diese mit drei Stunden Spieldauer recht üppige Oper, hat, verglichen mit anderen Haydn-Werken, viel dramatische Kraft bei allen Rokoko-Lyrismen, die Haydns Opernmusik sonst auszeichnen. Ein musik-dramatischer Kopf – wie eben Mozart – war Haydn nie, und das merkt man auch hier sehr schnell.

„Orlando Paladino“ erzählt von der in der Opernliteratur so vielfach ausgemalten Figur des „Rasenden Roland“ aus Ariosts Versepos über den Kreuzritter. Hier verliebt er sich in eine Prinzessin Angelica, der er nachstellt, sodass die mit ihrem blassen Geliebten Medoro fliehen muss. Und erst mit Hilfe der Zauberin Alcina wird Ritter Roland von seiner Liebesraserei geheilt. Als Moral bekommt der Zuschauer die aufklärerische Maxime: wenn man glücklich sein wolle, dürfe man nur den lieben, von dem man auch selber geliebt werde – ein in jener Zeit der verordneten Ehen löbliches Wort der Vernunft. Dirigent René Jacobs vermutet denn auch im „Orlando“ eine freimaurerische Bekenntnis-Oper und ein frühes Pendent zur fast ein Jahrzehnt später entstandenen Mozartschen „Zauberflöte“. Sowohl Haydn wie auch sein Fürst Nikolaus waren Freimaurer.

Aus der an der Berliner Staatsoper in Koproduktion mit den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik erarbeiteten Inszenierung von Nigel Lowery und seinem choreografischen Paladin Amir Hosseinpour würde man auf solch tiefgründige Botschaften allerdings nie schließen. Lowery macht aus dem Stück eine seiner skurrilen Slapstick-Komödien mit einem wie ein Halbirrer durch Tannenwälder tobenden Roland, der sich per Axthieben in den Rittersaal der Prinzessin Angelica rein wütet, alles am Weg nieder macht – aber auch freiwillig in die Zwangsjacke schlüpft. Dazu bekommt er noch vielerlei Doubles wie einen lila bewamsten Matador, eine hippelige Tänzerin, einen Koch. Als Gegenüber turnt – mal mit Armstütze mal ohne – ein Piraten-gleicher Rodomonte über die Drehbühne. Orlandos Diener Pasquale schleppt eine ganze Trecking-Ausrüstung samt Stofftier-Eselchen herum, pussiert mit der als Waldhüterin verkleideten Dienerin Angelicas. Und auch die Zauberin Alcina scheint schon bessere Tage erlebt zu haben, so tüttelig wie sie im Waldboden herum stochert. Den Orlando muss sie erst beim Totenschiffer Charon ablegen, ehe der wieder als selbstgefälliger Streifenpolizist aufersteht.

Musikalisch holt René Jacobs mit dem Freiburger Barockorchester aus der Partitur sicher das Optimum, so farbig, dynamisch auf den Punkt gebracht, er das musiziert. Und auch bei den Sängern, Tom Randle als bärtigem Orlando, Marlis Petersen als Stalking-Opfer Angelica und insbesondere bei der präzis ihre Koloraturen abschnurrenden Alexandra Pendatchanska als Königin der gleichsam psychiatrischen Nächte, Alcina, ist man bestens aufgehoben. Das Publikum fühlte sich gut unterhalten, auch wenn man sich doch eine für heutige Ansprüche sehr viel bühnentauglichere Dramaturgie gewünscht hätte.

Elsa und der Apfel der Erkenntnis

Stefan Herheims „Lohengrin“-Inszenierung - eine Bildbeschreibung

04.04.2009

Was hat der Berliner Opern-„Krieg“ mit dem Opern-Märchen vom Schwanenritter Lohengrin zu tun? Nichts. Retter gesucht könnte da allenfalls als Motto firmieren. Wie Peter Konwitschny vor Jahren in Hamburg mit seinem Lohengrin in der Schule sucht Regisseur Stefan Herheim einen nüchternen Rahmen, um die Wundermär von der erhofften Errettung Elsas abzuheben aus dem kruden Alltag.

Dabei hebt das Vorspiel (trotz kleiner Patzer im Orchester) doch recht vielversprechend an. Nach einem Black taucht da im fahlen Dämmerlicht eine lebensgroße Gliederpuppe auf, räkelt sich, erhebt sich zum Einsatz der Bläser, entschwebt in einem sich herabsenkenden Stoffballon – Richard der Große. Der taucht dann in den Händen der Choristen als kleine Gliederpuppe wieder auf, während der Ballon sich verformt zum Baum, zum Gralskelch, vor dem Elsa sitzt, um das Märchen zu inhalieren. Und später ist dieser auratische Raum, in dem der Ritter mit König-Ludwig Bärtchen aber blondiert herabschwebt. Eine mannshohe Schwanen-Schreib-Feder hält er in den Händen als Inkarnation des verzauberten kleinen Gottfried.

Zuvor sehen wir allerdings noch, wie der als Berliner Bär verkleidete Heerrufer den von Klein-Elsa als Wundertäter herbeigewünschten Traummann aufruft, während die demonstrierenden Choristen an ihrem Puppen-Wagner sich als Puppen-Spieler versuchen. Sogleich entblößt sich Elsa vor dem im Silberkostüm mit Schwanenhelm kostümierten Lohengrin zur gläubigen Eva im ebensolchen paradiesischen Kostüm. Und bald auch verwandeln die Chor-Demonstranten in ebensolche Mitspieler, fahren neo-mittelalterliche Schloss-Attrappen als Kulissen herein und jubeln dem neuen Traumpaar zu. Nur Telramund und Ortrud bleiben draußen vor der Vorhang-Tür.

Ihren Racheschwur zelebrieren sie an dem nämlichen Ort, während drinnen wie Flashs die Hochzeits-Vorbereitungen aufscheinen. Die Bösartigkeit des Racheschwurs wird noch untermalt dadurch, dass eine als Mond oder Erde auf den Stoffkreis gebeamte Planetenkugel sich zur Totenmaske verformt. Ihre Träume singt Elsa dann vom Dach der spitzgiebeligen Kleinstadt-Kulisse, ihre eigene Puppe an den Fäden führend, während die schwarz-schlangenartige Verführerin Ortrud auf den Stufen um Gehör bettelnd kriecht und Elsa das Gift des Zweifels einträufelt. Aus Ortruds Finger wachsen gebeamte Äste, Äpfel fallen von diesem Baum der Erkenntnis. Und zu Elsas Wahlspruch „es gibt ein Glück, das ohne Reu‘“ reicht Ortrud dieser Eva eines der Äpfelchen – an denen Lohengrin, nun mit Wikinger-Stierhörnern sich freilich dann vergeblich einbeißen will.

Die Chor-Männer haben sich zum morgendlichen Schlachtruf in Wagner-Oberteile mit Käppie geschmissen, saufen ihr Frühstücks-Bier. Telramund erscheint in Wikinger-Kluft. Elsa-Doubles als Brautjungfern trippeln wie Puppen geführt herein, geleiten die Braut, an deren Schleppe die zur neuen Freundin geadelte Ortrud trägt. An den Domstufen reißt die an der Schleppe, will, unterstützt vom hereinstürzenden Telramund, dass Elsa endlich die verbotene Frage aller Fragen stellt. Lohengrin kann es gerade nochmal verhindern „in deiner Hand liegt alles Glück“, legt ihr seinen Mantel um und geleitet sie zur Kirche, während ein gebeamter Wagner den Gold-Konfetti-Regen über das Paar streut.

Gleiches Bild zum Beginn des dritten Akts. Dann werden die Stadtkulissen weggefahren, das Brautbett straff gezurrt. Der Liebesakt allerdings muss warten. Elsa will’s wissen, sie zerren beide am Laken. Unter dem Podest kriechen Telramunds Mannen hervor. Der schwarze Ritter erklimmt das Bett – und wird von Lohengrin per Elektroblitz flach gelegt. Im Betttuch schaffen seine Mannen ihn davon. Für die Antwort von Elsas Frage, werden die Podien auseinander gefahren, das Paar sichtbar zerteilt. Es geht zurück in die Arbeitskleidung des Anfangsbilds.

Zur Gralserzählung rundet sich die Gardine. Ganz in tiefes Blau färbt sich die Szene. Das Volk drängt sich hinten im Rund. Lohengrin steht steif wie eine Heldenstatue aus dem 19.Jahrhundert in der Mitte dieses die Kehlheimer Befreiungshalle imaginierenden Bilds, während Elsa am Rand auf den Boden gestreckt liegt. Der Raum verfärbt sich rot, wenn Lohengrin vom Gral erzählt. Elsa rappelt sich immer mehr. Bei der Preisgabe seines Namens steht sie auf, geht wie traumwandlerisch auf ihn zu. Aber er weist sie zurück. Die Schwanenfeder senkt sich aus dem Bühnenhimmel. Ortrud versucht‘s nochmal mit einem Löffel Gift und der Frage, wer eigentlich der Schwan ist. Lohengrin erschießt sie gleichsam mit der zum Geschoss verwandelten Feder und entschwindet in den Bühnenhimmel. Als Antwort von oben kommt eine graue Gliederpuppe herunter geknallt – eine Hitler-Attrappe oder was? – dazu die Gardinen-Rundschiene wie eine Kartoffelpresse. Und dann noch ein Insert: „Kinder schafft Neues“.

Nun ja. Das Billet könnte man auch an Regisseur Herheim zurück reichen. Er macht sich’s inzwischen ja auch recht gemütlich mit seinen allzu direkten Historien-Überwölbungen der Wagner-Opern. Und was in Bayreuth beim „Parsifal“ wohl noch einigen Reiz hatte – nach Meinung vieler Beobachter –, wirkt hier doch eher aufgesetzt. Dass „Lohengrin“ Hitlers Lieblingsoper war, wissen wir ja nun auch zur Genüge. Und den Bayreuther Kitsch nochmal aufzukochen macht auch keine warme Suppe. Das Publikum indes labte sich offenbar daran. Und immerhin bekam es ja ein vorzügliches Sänger-Ensemble präsentiert. Wunderbar „trocken“ der Lohengrin von dem kurzfristig eingewechselten Klaus Florian Vogt, dem Stolzing der Bayreuther „Meistersinger“. Von erstaunlicher Kraft, Frische und Differenziertheit die Elsa der ja eigentlich Koloratur-Sängerin Dorothea Röschmann. Souverän der ebenfalls kurzfristig eingewechselte Kwangchul Youn als König Heinrich. Aber auch das „schwarze“ Paar, Michaela Schuster als Ortrud und Gerd Grochowski als Telramund, machte gute Figur wie ebenfalls der Heerrufer Arttu Kataja.

Daniel Barenboim hatte seine Staatskapelle bis auf die Patzer im Vorspiel wunderbar im Griff, zauberte einen geschmeidigen Klang, war ein wirklicher Begleiter. Fast jedes Wort war zu verstehen – auch ohne Übertitelung. Die Misshelligkeiten im Vorfeld schienen verdrängt. Allerdings vermied Barenboim allzu große Nähe zum ganz in Tinten-Königs-Blau gekleideten Regisseur und seinem Team (Heike Scheele, Bühne; Gesine Völlm, Kostüme). Und wenn in der Vorbereitungsphase reihenweise die Protagonisten „krank“ werden und ausgewechselt werden müssen (hier ja eher zum Vorteil des Ganzen), fällt das meistens auf die Regie zurück. Ohnehin verlässt Herheim sich zu sehr auf seine „Konzepte“, die dann wie der Auftakt mit der Opern-Demo in der Luft hängen bleiben. Von Personen- und gar Chor-Regie ist bei ihm wenig zu merken. Dass er sich zum Lehrmeister aufschwingt, passt da wenig. Und dass das Haus unter dem von manchen so gepriesenen Peter Mussbach „verschlampte“, haben vor ihm schon andere bemerkt. Sie haben’s nur nicht an die ganz so große Glocke gehängt – und hatten’s wohl auch nicht nötig.

Theaterblut und Flaumfedern

Charles Gounods „Faust“ („Margarethe“)

15.Febr. 2009

Es gibt durchaus eindrucksvolle Bilder in dieser Inszenierung, die aber immer auch ins Lächerliche umzukippen drohen: etwa wie dieser von seinem Verführer Méphistophélès inspirierte Dr.Faust einsticht auf den zur Rache seiner Schwester Margarethe entschlossenen Valentin. Wie eine Art Ehrenmord mutet das an. X-mal sticht Faust auf den von Mefisto zu Boden Geworfenen los, und viel dekoratives Theaterblut quillt aus dessen Bauch. Oder: wie die Soldaten heimkehren aus dem Krieg mit nervösen Zuckungen und auf Hinkebeinen. Oder: wie Margarethe, die soeben ihr von Faust empfangenes Kind entbunden hat, mit blutverschmiertem Unterrock Beistand sucht für sich und das Baby und nur Abweisung erfährt. Und wie sie am Ende dieser Gesellschaft von satten Bürgern, die beim Festmahl tafeln, todgeweiht entgegen taumelt.

Dazwischen aber immer wieder auch lange Strecken von Leerlauf oder Geschmäcklerisches. Als zwei Mönche zeigt der junge Regisseur Karsten Wiegand das Duo Faust und Mefisto zum Vorspiel auf der Vorbühne: Faust, der an Gott verzweifelnd sein Bußkreuz am Bühnenportal zertrümmert. Und Mefisto, der hilfsbereit aus seiner Kutte in ein Dinner-Jackett schlüpft und als Spielmacher seinen Schützling durch die Lusthöllen des Lebens geleitet. Die Bühne von Bärbl Hohmann ist eine unendlich triste, dreistöckige Mischung aus Spielsalon und Bordell. In der obersten Etage das Bett von Margarethe, das Faust erst vergeblich zu besteigen sucht. Auf den Schmuck, mit dem er sie gefügig machen will und mit dem sie Hals und Brust überlädt, lauern schon die Nachbarsfrauen um Frau Marthe. Mit Federn aus einem Kopfkissen zählt Margarethe absurderweise ab, ob der Mann da unten sie wohl liebt oder nicht.

Musikalisch ist das unter Alain Altinoglu mit der geschmeidig aufspielenden Staatskapelle ein fast ungetrübter Genuss, auch wenn die Staatsoper mit zwei Sängern am Premierenabend etwas Pech hatte. Marina Poplavskaya als Margarethe musste sich entschuldigen lassen als noch nicht ganz genesen von einer Grippe, stand die Rolle aber mit vielen auch hauchzarten Pianissimo-Tönen gut durch. René Pape als Méphistophéles, anfangs etwas lustlos wirkend, erlitt in der Pause eine Kreislaufschwäche, konnte die Aufführung aber mit der bei ihm gewohnten Kraft und Souveränität gut zu Ende bringen. Charles Castronovo zeigte einen lyrisch wie dramatisch strahlenden Faust mit einer auch sicheren hohen Stimmlage. Gespalten die Reaktionen des Publikums. Einhellig bejubelt wurden Sänger und Dirigent. Buhs und Bravos mischten sich für das Team. Schon zur Pause der dreieinhalb-stündigen Aufführung gab es die gemischt.

Gounods 1859 erst in einer Fassung mit gesprochenen Dialogen uraufgeführte, dann in eine Version mit gesungenen Rezitativen umgearbeitete „Faust“-Oper hat trotz der vielen musikalischen „Hits“ Längen. In Berlin wählte man diese zweite Fassung. Deren Längen vergessen zu machen gelang dem Weimarer Operndirektor nicht. Was Wiegands Regie vor allem fehlt, ist eine ausgefeilte Personenführung. Viel angeschafft Verquältes sieht man auf der Bühne. Etwa im Marionettenhaften der Spielhöllen- und Bordellszene im ersten Akt. Regisseure bedienen sich da gern der Mitarbeit von Choreografen. Und das geht nur selten wirklich auf.

Der Notenumblätterer

Jürgen Flimm wird Intendant der Berliner Staatsoper

22.Dez. 2008

Neuer Intendant

der Berliner Staatsoper wird im September 2010

Jürgen Flimm. Schon ab kommendem Januar wird er als Berater zur

Verfügung stehen. Seine Vorbereitungen für die letzten Spielzeiten

in Salzburg seien im Wesentlichen abgeschlossen, sagte Flimm auf

einer Pressekonferenz am Montag, bei der ihn der Regierende

Bürgermeister Klaus Wowereit vorstellte. In

Salzburg hat der Oberbürgermeister allerdings Widerstand gegen eine

vorzeitige Entlassung Flimms aus seinem bis 2011 datierten Vertrag

angekündigt.

Neuer Intendant

der Berliner Staatsoper wird im September 2010

Jürgen Flimm. Schon ab kommendem Januar wird er als Berater zur

Verfügung stehen. Seine Vorbereitungen für die letzten Spielzeiten

in Salzburg seien im Wesentlichen abgeschlossen, sagte Flimm auf

einer Pressekonferenz am Montag, bei der ihn der Regierende

Bürgermeister Klaus Wowereit vorstellte. In

Salzburg hat der Oberbürgermeister allerdings Widerstand gegen eine

vorzeitige Entlassung Flimms aus seinem bis 2011 datierten Vertrag

angekündigt.

Der Wechsel in Berlin war notwendig geworden, nachdem Peter Mussbach im Frühjahr vorzeitig ausgeschieden war. GMD Daniel Barenboim, der bei Flimms Vorstellung assistierte, nannte ihn einen langjährigen engen, persönlichen und künstlerischen Freund, mit dem ihn ein ähnliches Streben nach «höchster Qualität» verbinde. Flimm wird den schwierigen Umzug der Staatsoper ins Schillertheater ab der Spielzeit 2010 und dann die Rückkehr ins restaurierte Haus Unter den Linden im Herbst 2013 begleiten. Auf fünf Jahre ist sein Vertrag ausgelegt. Er begreife das nach dann zehn Jahren Salzburg als eine neue Herausforderung, meinte Flimm, danach wolle er allenfalls noch Daniel Barenboim als «Notenumblätterer» dienen. Selber zu inszenieren, plane er nicht.

Flimm dürfte das Haus konsolidieren, kaum aber zu neuen Ufern führen. Ursprünglich war an einen jüngeren Kandidaten aus Frankreich gedacht, der aber nicht so bald abkömmlich ist, überhöhte Forderungen gestellt haben soll und nicht gerade bekannt ist für die Pflege ein guten Betriebsklimas. Offen bleibt die Intendantenfrage an der Deutschen Oper - eine Aufgabe für 2009, wie es von offizieller Seite heißt. Der noch bis 2011 laufende Vertrag von Kirsten Harms wird nicht verlängert. Zu viele Fehlgriffe bei der Auswahl der künstlerischen Mitarbeiter wirft man ihr vor. Auch soll sich der künftige GMD des Hauses, Donald Runnicles, einen anderen Partner gewünscht haben. Achten wird man bei der Intendantensuche auf eine stärkere Gleichgewichtung der Häuser.

Flucht aus dem Eis

Mussbach-Ruzicka-Uraufführung: „Hölderlin. Eine Expedition“

16. Nov. 2008

Schlagzeilen machte das Werk schon vorab. Der Librettist von „Hölderlin. Eine Expedition“, Peter Mussbach, drohte die Aufführung an der Berliner Staatsoper zu kippen. Die Uraufführung wollte er ja eigentlich selbst besorgen. Nach seiner „Freisetzung“ als Intendant im Frühjahr erübrigte sich das. Als Regisseur sonst nicht gerade zimperlich im Umgang mit fremden Vorlagen, glaubte er seinen Text durch den neuen Regisseur Torsten Fischer verfälscht. Der hatte im Einvernehmen mit dem Komponisten Peter Ruzicka an drei Stellen Hölderlin-Sätze eingefügt, die ihm für seine Sicht wichtig schienen. Mussbach zog mittlerweile seinen Namen von dem Projekt zurück. Die Staatsoper nennt den Abend eine „Berliner Fassung“.

Die Idee zu der neuen Oper kam Ruzicka auf die Frage von Giuseppe Sinopoli in Dresden nach der dort gemeinsam mit Mussbach gestalteten ersten Oper „Celan“. Konzipiert ist „Hölderlin. Eine Expedition“ als eine Versuchsanordnung, die die alte Frage stellt: was wäre wenn? Was wäre, wenn man sein Leben noch einmal leben könnte? Was würde man ändern? Hier sind es 13 Figuren, die nach einer Katastrophe von den Göttern eines imaginären Griechenland wieder erweckt werden und diese utopische Chance erhalten. Hölderlin, seine Philosophie der Selbstfindung, des Eins-Seins mit der Natur nehmen sie dazu als Quasi-Kompass.

In seinem Libretto mischt Mussbach eigene Texte, Realien wie die Geschichte jenes Hamburger Mädchens, das die Eltern haben verhungern lassen, mit Texten von Hölderlin. Der Dichter und seine Kunstfigur Empedokles durchwandern und durchleiden eine ihrer Spiritualität verlustig gegangene Welt bis ins Außerirdische. Die Musik Ruzickas grundiert das mit „Als-ob-Zitaten“, die Romantik assoziieren. Bestimmte „Module“ kehren immer wieder: Eine Art „Tristan“-Musik am Beginn der Akte, ein Mahlerscher Trauermarsch oder lang gezogene Streicher-Unisoni. „Ferne Choräle“ der Erinnerung nennt Ruzicka sie. Aufgerissen werden die immer wieder durch harte Orchesterschläge.

Regisseur Torsten Fischer und Bühnenbildner Herbert Schäfer versuchen mit einer der Innerlichkeit Hölderlins entgegengesetzten Turbulenz die Hermetik aufzubrechen, was zunächst auch sinnvoll scheint. Die in Zylindern gekleideten Götter fischen anfangs aus einem fast bühnenfüllenden Pfuhl die Menschen, die sie wiederbeleben. Der zweite Akt ist eine Erkundung des beschädigten Lebens zwischen Hochhaus-Silo und Pflegeheim. Die in dem Pfuhl als Plattform ausgelegten Gitterroste werden im 3.Akt zu Barrikaden aufgerichtet gegen eine Diktatur. Am Ende ist das Hölderlinsche „geschmolzene Eis“ eine Art Lethe-Fluss des Vergessens, durch den hindurch der Bühnen-Hölderlin den Menschen den Weg weist. „Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben“, wie es im Zitat heißt.

Über die Schwächen des textlastigen Buchs und der darum meist nur sphärisch-grundierenden Musik kann das nicht hinwegtäuschen. Der zweistündige Abend wirkt langatmig, je länger er dauert, flüchtet sich in Äußerlichkeiten, hat durch die vielen von Schauspielern gesprochenen Hölderlin-Zitate auch mehr etwas von Melodram und Vorlesestunde denn Musiktheater. Offen bleibt auch die Frage, was Utopien heute noch bedeuten können, wo es doch eher ums Überleben geht. Ruzicka will mit seiner gleichsam ins Unendliche ausklingenden Streicher-Melodie am Schluss das Stück öffnen hin zum Zuschauer und ihm das „Heft des Geschehens“, wie er sagt, zurück geben. Genügt das für ein Nachdenken über Utopie?

Durch Ruzickas eigenes Dirigat bekam der Abend musikalisch gleichwohl hohe Authentizität. Dietrich Henschel ist als „Mann 1“ ein höchst präsenter Hölderlin, vom Publikum wurde ihm am meisten applaudiert. Auch Ruzicka selber, die übrigen Sänger und Schauspieler und die Staatskapelle bekamen freundlichen Beifall. Mussbach zeigte sich erwartungsgemäß nicht, nachdem er eine Urheberrechtsklage erwägt. Die Prügel durfte der Regisseur einstecken. Woran dies Stück vor allem laboriert ist ein Mangel an ausgeformten Charakteren, an denen der Zuschauer andocken kann. Aber das scheint vor allem das Problem des Librettisten. Erstaunlich, dass der Komponist das nicht erkannte.

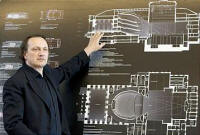

Derweil deutet sich Bewegung an bezüglich der Rekonstruktion der Staatsoper. Im Sommer hatte die politische Führung der Stadt wider alle Vernunft den von einer Fachjury prämierten Entwurf Klaus Roths zu einer Modernisierung des Innenraums kassiert. Nun hat sich Stephan Braunfels, bekannt vor allem durch seine Neue Münchner Pinakothek und Bauten im Berliner Regierungsviertel, an einen neuen Entwurf gewagt, der das äußere Erscheinungsbild des Rokoko-Innenraums wahrt aber durch Modifikationen der Ranggestaltung und Anhebung der Decke die Sicht- und akustischen Defizite reduziert. Abzuwarten bleibt, ob die auf eine unhistorische Wiederherstellung des Paulick-Innenraums von 1955 erpichte Denkmalspflege eine solche Variante akzeptiert. Die Zeit rennt.

Eine schwarze Commedia

Daniel Barenboim und Achim Freyer mit „Eugen Onegin“

27.Sept. 2008

Mehr ein Oratorium ist das, eine leise bewegte Skulptur, zum Hören mehr denn zum Sehen. Achim Freyer, der Maler, Bühnenbildner, Regisseur hat für diesen „Eugen Onegin“ eine Struktur geschaffen, wie er sie immer wieder seit seinen legendären Wiener „Metamorphosen“ vor zwanzig Jahren kreierte. Er erfand Bewegungsabläufe, die nur leicht variiert in Schleifen wiederholt werden, mehr oder weniger neben der Musik einher laufend, Psychologisches vermeidend. Petersburg ist überall, will dass sagen, wir alle sind einsam, erfüllt von der Sehnsucht nach Liebe.

Etwas puppenhaft Mechanisches haben die Figuren. Sie bewegen die Arme wie Zeiger, steigen auf Stühle oder legen sich auf ihnen quer, lassen Stühle auf einem Bein kreisen wie Rauten-Mobiles, breiten die innen schwarzen Jacken aus wie Fledermaus-Flügel oder wälzen sich am Boden. Die Gesichter sind geisterhaft weiß-schwarz grell geschminkt wie von Lemuren. Die Kostüme ausgebleicht mit schwarz ausfransenden Rändern. Alle Figuren laufen barfuß oder in fleischfarbenen Strümpfen auf dem in den beiden ersten Akten radial hellgrau ausgelegten, dann glänzend schwarzen, schräg ansteigenden Boden. Einer der ganz wenigen szenischen Akzente ist, dass bei Onegins Moralpredigt am Ende des 2.Akts Tatjana mal kurz hinter der Bühne verschwindet.

Es gibt in dieser Slow-Motion-Commedia auch durch Kostüm oder Lichtdesgin festgelegte Farbakzente oder Farbtupfer. Tatjana trägt fast immer ein schwarzes langes Kleid mit weißem Kragen, das sie zur sitzen gebliebenen Jungfer macht. Nur im Petersburger 3.Akt, wenn Onegin denn doch ihr seine Liebe erklärt und sie ihm, verwandelt sich ihr Kleid fliederfarben hell. Und Onegin, der in den beiden ersten Akten mit einem dieser ausgebleichten Kostüme und angeklatschten Haaren wie ein Nussknacker daher kommt, erscheint nun im schwarzen Abendanzug. Oder der französisch stammelnde Triquet, der Tatjana das Namenstag-Ständchen zufächelt, kommt angewatschelt in van Goghschem Sonnen- oder auch Disneyschem Entengelb.

Die Berliner Staatsoper hat ihre besten Kräfte aufgeboten. Daniel Barenboim am Pult lässt Tschaikowskys so tief aus dem Innersten empfundene Musik – ganz im Kontrast zur Szene – zu einem wahren Fest der Emotionen, mal schroff, mal sehnsuchtsvoll drängend aufblühen: die düster auftrumpfende Petersburger Polonaise wie die innig quellende Briefszene Tatjanas, die Kühle Onegins oder den wie einen sehr fernen Kometen langsam vorübergleitenden Gremin. Ein wunderbar intensiver Lenski ist Rolando Villazón, Maria Gortsevskaya die colombinenhafte Olga, Anna Samuil singt mit leicht geschärftem Vibrato die auf gleichsam ihr Leben und die nicht vollzogene Ehe zurückblickende Tatjana, Roman Trekel den statuenhaften Onegin, René Pape den Schnurrbart-wärmenden Gremin.

Bewundernswert präsent und diszipliniert ist der Chor, der meist am Rand und hinter der Spielfläche platziert ist. Ergänzt wird er durch das gleichsam als pantomimischer Taktgeber für die szenischen Loops fungierende sogenannte Freyer-Ensemble. Dass Freyer fast alles Psychologisierende getilgt hat, führte während der Aufführung zu einem nicht ganz unverständlichen Rededuell in den Rängen mit direkter Ansprache an den Regisseur, es gehe hier „um Leidenschaft nicht um Langeweile“. Am Ende empfing Freyer ein gellendes Buhkonzert, auf das dieser sportlich reagierte. Barenboim und das ganze Ensemble wurden mit Beifall überschüttet: Zu Recht, ein musikalisch großer Abend war das bis in die Nebenrollen. In der Loge lauschte etwas versteckt die Kanzlerin.

Farce

Berlin schreibt den Wettbewerb um die Renovierung der Staatsoper neu aus

15.Juli 2008

Der Regierende Kulturbürgermeister Klaus Wowereit

und Kulturstaatsminister Bernd Neumann sind eingeknickt

vor der Lobby aus Konservativen in Ost und West. Klaus Roth darf

seinen von einer Fachjury preisgekrönten Entwurf für einen

Innen-Neuausbau der Staatsoper nicht bauen. Die Mängel von schlechter

Sicht und schlechter Akustik werden nicht beseitigt. Und das für

Investitionen von 240

Millionen Euro.

GMD Daniel Barenboim beurteilt die Nachricht als schlechtes

Handling des Vorgangs und "unprofessionell". Und da hat er recht. Schon für die

Art der Ausschreibung mit unklaren Zielvorgaben - Vorrang für den

"Denkmalschutz" der Rokoko-Attrappe Paulicks - und

für den viel zu kurzen

Zeitkorridor von nur vier Wochen trifft das zu. Erst recht für die

Art des Neuentscheids.

Die bisherigen Bewerber könnten ihre Entwürfe erneut einreichen, tröstet Wowereit. Das wird sie freuen. Oder ist Wowereits ordre de Mufti vielleicht ein Trick, um den erbitterten Streit erst mal zu beruhigen, um der erstaunten Öffentlichkeit dann doch zu vermitteln, dass es mit Paulick nicht geht, dass die Restaurierung des Potemkinschen Paulick-Entwurfs eine gigantische Fehlinvestition wäre?

Rouladen vor und zurück

David Alden inszeniert Rossinis „Il turco in Italia“

22. Juni 2008

Ein höchst seltsames Stück ist das: eine Mischung aus „Sechs Personen suchen einen Autor“ und „Così fan tutte“, eine Mixtur aus Commedia dell’arte und absurdem Theater. Ein älterer Mann will seine kapriziöse junge Frau, mit der er seit sechs Jahren verheiratet ist, wieder enger an sich binden. Ein ausgebrannter Stückeschreiber sucht nach einem Plot für sein neues Libretto, findet es zwischen klischeehaften Standardsituationen und einem mutigen Blick ins reale Leben. Das Ganze unterfüttert von der so ruhelosen Musik Rossinis mit ihren permanenten „stops and gos“, ihrem fast besinnungslosen Rasen und plötzlichen Innehalten, ihrer maschinenhaften Motorik und dem ruckartigen Rückwärtsdrehen.

1814 schrieb Gioacchino Rossini diese Pirandello antizipierende Oper vom „Türken in Italien“ für die Mailänder Scala. Napoleon war verbannt nach Elba, das ständige Vor und Zurück von Revolution und Restauration schien am Ende. An der Scala hatte man eben Mozarts „Così fan tutte“ geöffnet, jenes Beziehungs-Labor über jugendlichen Partnertausch, dirigiert von einem älteren Spielmeister. Regisseur David Alden und sein Team (Bühne: Paul Steinberg, Kostüme: Buki Shiff) verpflanzen das selten gespielte Stück rigoros in seine Kindheitserinnerungen der 1950-iger Jahre. Der alternde Mann Don Geronio ist bei ihm ein Filmboss im tapetenverkleisterten Strackbein-Büro. Die junge Frau mit Gucci-Dessous lässt sich umzirzen von einem Sammy-Davis-Junior-Typ. Und dann schwebt im roten Helikopter am Fallschirm jener Fremde ein, den Fiorilla sich eigentlich erträumt, der Türke. Der kommt, sagt Regisseur Alden, „aus ihrer eigenen Fantasie. Er ist der Andere, tritt auf wie von einem Film in die Realität, hat im Stück immer ein Geheimnis und ein Mysterium.“

Freilich gibt’s da auch noch eine Zigeunerin vom Kaukasus, Zaida, die einstige Geliebte des Türken, die ihm nachtrauert und ihn nun hier wieder trifft. Man kann sich denken, was passiert. Die beiden Frauen streiten sich um den Ex. Und der Librettist reibt sich abwechselnd die Hände oder rauft sich die Haare. Höhepunkt ein von Alden als Trinkgelage an einer Endlos-Bar inszenierter Handel, bei dem der Türke Geronio die Frau abkaufen will. Das ganze Stereotypen-Programm von Cinecittà und Hollywood lässt Alden auffahren mit Frauen auf dem Laufsteg, Schampus-Gläser balancierenden Bunnies, Gitarre spielenden Cowboys, tanzenden Zigeunerinnen, dazu eine Marthalersche Diener-Figur und ein bühnenfüllendes Traumschiff, das am Ende den Türken mitsamt seiner Zaida aufsammelt. Am Ende liegen übrigens alle wieder in ihren angestammten Betten. Eine politische Anspielung? Indes das Stück – wie auch der Poet zwischendurch bemerkt – zieht sich in die Länge. Und die zu Beginn wie ein Werbespot auf einem einarmigen Banditen abgespulten Filme mit von Lippenstiften zu Traumfrauen-Beinen mutierenden Bildern halten nicht recht, was sie an Kurzweil versprechen.

Sängerisch ist der Abend ein Hochgenuss – zumal mit Christine Schäfer als die Koloraturen ebenso fein ziselierender Fiorilla wie Lawrence Brownlee als ihr erster Liebhaber Narciso, dem sie auch schon mal heimlich hinterm Sofa einen runterholt. Aber auch Renato Girolami als Ehemann Geronio, Alfred Daza als Poet und Alexander Vinogradov als Türke machen gute Figur. Constantinos Carydis gelingt es über weite Strecken, das heikle Gespinst der Rossinischen Rouladen am Laufen und Bühne und Graben zusammen zu halten. Das Publikum war es offenbar zufrieden und wäre wohl glücklich gewesen, hätte das Inszenierungsteam sich zu beherzteren Strichen und einer ausgefeilteren Personenregie entschieden.

Barcode an der Wand

Händels „Belshazzar“ szenisch mit René Jacobs und Christof Nel

01.06.08

Eng war der formale Zusammenhang von Oper und Oratorium immer. Georg Friedrich Händel konnte in Italien beides studieren. Zum Oratorium allerdings griff er erst, als es mit seiner Oper zu Ende ging. Die neuen Stoffe, die er brauchte, fand er im (fürs Theater sonst tabuisierten) Alten Testament. 1744 entstand „Belshazzar“, wie das Belsazar-Oratorium im englischen Original heißt. Das Libretto umschreibt die Legende jener Nacht, als bei einem wüsten Festmahl des Chaldäer-Königs Belsazar ein Menetekel an der Wand erscheint und er vom belagernden Perserkönig Kyros gestürzt wird. Dreigeteilt ist der Chor. Er verkörpert den Anhang des Belsazar wie den des erobernden Kyros, dazu das auf seine Befreiung aus der Babylonischen Gefangenschaft hoffende jüdische Volk. Sehr fein ist das von Händel musikalisch unterschieden.

Mit schnellen Positionswechseln und einigen Ausstattungsdetails versucht Regisseur Christof Nel das in seiner szenischen Einrichtung für die Berliner Staatsoper (eine Koproduktion mit den Festivals von Aix-en-Provence und Innsbruck) zu verdeutlichen. Bühnenbildner Roland Aeschlimann hat eine steile Terrasse entworfen, die an den Turmbau zu Babel oder die Gärten der Semiramis erinnert. Oben thront der geisterhafte Belshazzar, von Nel etwas eindimensional gezeichnet als trinkendes, Beil-fuchtelndes, Augen-rollendes Monster. Im zweiten Teil schiebt sich die Terrasse zusammen zur Menetekel-Wand, an der die roten Schriftzeichen wie ein Barcode herabtropfen.

Der Konflikt spitzt sich zu, wenn Kyros überlegt, ob er den Tyrannen nur entmachten oder ihn töten soll. Kyros bekennt sich schon zum neuen Gott Jehova. Nicht nur dass mit dem Tyrannen auch ein Menschen getötet würde, auch ob man dafür eine religiöse Instanz bemühen dürfe, ist das für Nel Aktuelle. Er zeigt es am zögerlichen Kyros selbst und an Belsazars Mutter Nitocris, ihrem Schwanken zwischen mütterlichen Gefühlen und dem neuen Glauben, dem sie ebenfalls anhängt. Den toten Belsazar bettet sie in ihren Schoss. Die Annäherungen des Kyros mit der Bitte um Frieden und Vergebung weist sie scheu zurück, derweil Kyros‘ Kämpfer die Waffen strecken.

Barock-Spezialist René Jacobs hat lange einen Bogen um Händel gemacht. Und man spürt auch eine gewisse Distanz. Gleichwohl präsentiert er ein Klangbild von erlesener Transparenz und Sonorität. Exzellent sind die Sänger. Insbesondere Rosemary Joshua als Belsazars Mutter Nitocris kann mit ihrer agilen Stimme brillieren. Bejun Mehta als Cyrus ist ein Counter mit ausgeglichenen Registern. Perfekt beider Koloraturen. Sensibel intonieren die Akademie für Alte Musik und der RiAS-Kammerchor. Für sie gab es am Ende jubelnden Beifall. Nel musste für seine teils überästhetisierend-minimalistische Szene auch Buhs kassieren.

Ein Klangraum

Der preisgekrönte Entwurf für einen neuen Zuschauerraum der Staatsoper

22.Mai 2008

ROTH:

Wie schreitet der Zuschauer in das Gebäude?

Aktuell ist es ja auch schon so, dass wir eine klassizistische

Fassade haben im Äußeren und im Inneren den Neo-Rokoko von

Richard Paulick.

Das war ja auch schon zu Knobelsdorffs Zeiten so, der ja auch im

Rokoko-Stil den Zuschauerraum gebaut hat und klassizistisch sein

Gebäude in das Ensemble gebracht hat. Da war er seiner Zeit voraus,

vor Schinkel hat er schon klassizistisch gebaut.

ROTH:

Wie schreitet der Zuschauer in das Gebäude?

Aktuell ist es ja auch schon so, dass wir eine klassizistische

Fassade haben im Äußeren und im Inneren den Neo-Rokoko von

Richard Paulick.

Das war ja auch schon zu Knobelsdorffs Zeiten so, der ja auch im

Rokoko-Stil den Zuschauerraum gebaut hat und klassizistisch sein

Gebäude in das Ensemble gebracht hat. Da war er seiner Zeit voraus,

vor Schinkel hat er schon klassizistisch gebaut.

So der Architekt des preisgekrönten Entwurfs, Klaus Roth. Dem Publikum will er wie schon ansatzweise Knobelsdorff einen Gang durch mehrere Jahrhunderte Baukunst öffnen. Außen Klassizismus, in den Foyers und Umgängen soll es beim Neo-Rokoko bleiben, im Inneren aber soll ein ganz neuer, moderner Theatersaal entstehen.

ROTH: Ich denke, der Zuschauer betritt das Gebäude, öffnet die Tür und wird einen wunderbaren Raum vorfinden, einen Klangraum. Ich denke auch, dass es eine Chance ist auch in Bezug auf den ganzen Ablauf einer Inszenierung: wie kommt der Zuschauer ins Haus, wo gibt er seine Garderobe ab, wie fühlt er sich wohl in einem Raum, der dann auch so klingt, wie er erscheint – was ja aktuell nicht so ist. Leute, die von Akustik ein Verständnis haben, wundern sich, wie ein Raum so klingen kann, der so klein ist.

Die Mängel des Zuschauerraums der Staatsoper sind bekannt: trockene Akustik, keine Sicht von etwa ein Viertel der knapp 1400 Plätze. Bei dem mit vier Wochen äußerst knapp bemessenen Wettbewerb haben einige Architekten versucht, diese Mängel durch Modifikationen des bestehenden Baukörpers zu beheben. Es gelingt nicht. Es mangelt dem Saal an Volumen. Wie Jury-Sprecher Peter Kulka sagte, kann man an allen acht eingereichten Entwürfen ablesen:

KULKA: Dass alle, die irgendwie versucht haben mit Paulick umzugehen, auch der erste, der zweite und der dritte Preis letzten Endes um Volumenänderungen des Saales nicht drum rum kommen.

Roth

geht zurück zur ursprünglichen Knobelsdorff-Idee: den zur

Straße vorgelagerten Apollo-Saal, den Zuschauerraum und die Bühne

auf eine Ebene zusammen zu führen. Dafür lässt Roth den Zuschauerraum stark ansteigen bis zur Beletage des

Apollo-Saals. Die drei Ränge darüber sollen, stark fallend, leicht

gerundet aber frontal zur Bühne angeordnet werden. Die Decke würde in den

Dachraum um fünf Meter angehoben, sodass genug

Schwingungs-Volumen für die Akustik entsteht.

Auch die Bewegungsabläufe für die Zuschauer könnten damit optimiert

werden. Die Garderoben würden unter den angehobenen Parkettbereich

gelegt und damit auf Straßenniveau angehoben. Vom Parkett käme man

direkt in den Apollosaal, der damit besser als Pausenraum genutzt

werden könnte. Die Stadt „müsse“ diesen Entwurf umsetzen, meinte

Jury-Sprecher Kulka. Er und seine 9-köpfige Fach-Jury waren

jedenfalls entzückt.

Roth

geht zurück zur ursprünglichen Knobelsdorff-Idee: den zur

Straße vorgelagerten Apollo-Saal, den Zuschauerraum und die Bühne

auf eine Ebene zusammen zu führen. Dafür lässt Roth den Zuschauerraum stark ansteigen bis zur Beletage des

Apollo-Saals. Die drei Ränge darüber sollen, stark fallend, leicht

gerundet aber frontal zur Bühne angeordnet werden. Die Decke würde in den

Dachraum um fünf Meter angehoben, sodass genug

Schwingungs-Volumen für die Akustik entsteht.

Auch die Bewegungsabläufe für die Zuschauer könnten damit optimiert

werden. Die Garderoben würden unter den angehobenen Parkettbereich

gelegt und damit auf Straßenniveau angehoben. Vom Parkett käme man

direkt in den Apollosaal, der damit besser als Pausenraum genutzt

werden könnte. Die Stadt „müsse“ diesen Entwurf umsetzen, meinte

Jury-Sprecher Kulka. Er und seine 9-köpfige Fach-Jury waren

jedenfalls entzückt.

KULKA: Das ist ein Glücksfall für die Stadt Berlin, so meint die Jury in Mehrheit.

Wenig beglückt zeigen sich bisher noch die Vertreter der Politik, Senat und Bund. Und reserviert ist bislang auch der finanziell potente Freundeskreis um den Unternehmer Dussmann. Sie wollten das Haus einheitlich im Neo-Rokokostil erneuert wissen. Es wäre eine zweifelhafte Touristen-Attraktion, für die man dann wohl eine andere Nutzung finden müsste, wie es ironisch hieß. Für das meistgespielte Repertoire ab dem 19.Jahrhundert bliebe der Saal nicht optimal. So war denn auch GMD Daniel Barenboim, als ihm Hans Hoffmann, der technische Direktor, den Entwurf zeigte, höchst angetan.

HOFFMANN: Er war sehr begeistert von dem ersten Preis, und seine Worte waren: „Das machen wir“.

Nun sei es an der Politik den Weg zu ebnen, meinte Stefan Rosinski, als Chef der Opernstiftung der rechtliche Nutzer des Hauses. Sehr viel Zeit hat man nicht, soll der Baubeginn 2010 gehalten werden.

KULKA: Fest steht, dass wir einen ersten eindeutigen Preisträger haben. Und wir haben einen herausragenden modernen Entwurf. Und ich fände es auch sehr schön: Ich würde diesen Entwurf als einen Klangraum bezeichnen, architektonisch, und wenn es dann musikalisch gelingen könnte, wie der Akustiker uns bestätigt, wäre das für Berlin ein Glück – ein Glück wie es vielleicht nur durch die Philharmonie gelungen ist von Scharoun.

Das von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753) erbaute Opernhaus wurde 1742 von Friedrich dem Großen als "Königliche Hofoper" gegründet, aber vor allem für Bälle und nur in der Faschingszeit als Opernhaus benutzt. Das Haus wurde mehrfach durch Brände und Bomben beschädigt, aber den Anforderungen des Opernbetriebs entsprechend neu auf- bzw. umgebaut. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte durch Richard Paulick (1903-1979) und wurde 1955 eingeweiht. Die letzte Sanierung erfolgte in den 1980er Jahren. Wasserschäden und technische Mängel erschweren den Opernbetrieb seit langem. Den Großteil der Sanierungskosten für die Staatsoper von knapp 240 Millionen Euro finanziert mit 200 Millionen Euro der Bund. 30 Millionen will ein privater Verein aus Spenden aufbringen. Den Rest zahlt das Land Berlin. 164 Millionen würde der Umbau des neuen Theatersaals erfordern. Dabei will man im Untergeschoss neuen Raum für Lagerung und Technik schaffen. Die äußere Hülle soll als bis heute frei stehender Solitär erhalten bleiben. Funktions- und Intendanz-Gebäude sind ja separate Baukörper.

Der

zweitplatzierte Entwurf stammt vom Leipziger Büro HPP

(links), von der Politik wird er am meisten favorisiert, weil er am

meisten dem bisherigen Erscheinungsbild des Hauses ähnelt. Die Decke wird

dabei um 80 cm angehoben und mit einem Metallgitter versehen.

Der

zweitplatzierte Entwurf stammt vom Leipziger Büro HPP

(links), von der Politik wird er am meisten favorisiert, weil er am

meisten dem bisherigen Erscheinungsbild des Hauses ähnelt. Die Decke wird

dabei um 80 cm angehoben und mit einem Metallgitter versehen.

Der

Dachraum soll als akustischer Resonanzraum mit genutzt werden. Die

Akustiker sind skeptisch, ob das wirklich nützt.

Der

Dachraum soll als akustischer Resonanzraum mit genutzt werden. Die

Akustiker sind skeptisch, ob das wirklich nützt.

Der drittplatzierte Entwurf (rechts) stammt von Gerkan, Marg und Partnern. Sie führen eine Art vierten Rang ein und führen ein neues, glattes, klassizierendes Dekor ein. Historie dient zur Erzeugung von Stimmung.

An den Grundmängeln, Sicht und Akustik, verbessern sie nichts wesentlich.

Trennung „nicht unvermeidbar“

Pressekonferenz Barenboims nach Mussbachs Demission als Intendant

16. Mai 2008

Die Auseinandersetzung um den Wirtschaftsplan sei keine künstlerische sondern eine administrative Krise gewesen. Deswegen, meinte Daniel Barenboim, habe er auch geschwiegen zu all den Vorgängen geschwiegen, die nach Ostern zur Nicht-Verlängerung des Vertrags für Mussbach über 2010 hinaus geführt hatten. Der einzige Vorwurf, den er dem ausgeschiedenen Intendanten Peter Mussbach mache, sei, dass er den Konflikt an die Öffentlichkeit getragen habe. Im harschesten Amtsdeutsch war die vorzeitige „Entbindung“ Mussbachs aus den Diensten als Staatsopern-Intendant „sofort und unwiderruflich“ durch den Senat einen Tag zuvor verfügt worden.

Sichtlich bemühte sich Berlins Staatsopern-GMD bei der vielfach verschobenen und nun eilig einberufenen Jahrespressekonferenz, einen Tag nach Mussbachs Demission, um Beruhigung. Zwischen Proben und einem Konzerttermin in Wien war er nach Berlin gejettet, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Vehement bestritt Barenboim Spekulationen, er habe mehr Geld für die Staatskapelle gefordert, um das Orchester für Tourneen zu vergrößern. Er kämpfe seit 1992 lediglich darum, dass die Kapelle auch finanziell den Spitzenrang zurück erhält, der ihr gebührt und der ihr nach der Wende genommen wurde. Damals war sie zurückgestuft worden auf Rang 22. Es ginge da um lediglich 900.000 €.

Die Gelder, die Mussbach für die Produktionen aus dem um 10 h finanziell den Spitzenrang zurück erhält, der ihr gebührt und der ihr nach der Wende genommen wurde. Damals war sie zurückgestuft worden auf Rang 22. Es ginge da um lediglich 900.000 €. aurig darüber, wie es geendet ist, zumal der Bruch „nicht unvermeidbar“ war. Abgezeichnet habe der sich aber nach Mussbachs „Mafia“-Vorwurf gegen ihn und den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit Mitte April in einer Sitzung des Kulturausschusses. Seitdem habe Mussbach mit ihm, Barenboim, „nicht mehr gesprochen“. Für sein Bleiben habe er aber „nichts“ weiter getan.

Ein Überbleibsel von Mussbach wird zu besichtigen sein im November mit dem „Hölderlin“-Projekt, zu dem Mussbach das Libretto, Peter Ruzicka die Musik schrieb. Dafür sucht man nun ein neues Regieteam. Ansonsten trägt die nächste Spielzeit durchaus die Handschrift Mussbachs. Regisseure wie Achim Freyer („Eugen Onegin“), Stefan Herheim („Lohengrin“), Michael Thalheimer („Entführung“) sind avisiert. Als kommissarischer Intendant fungiert Operndirektor Ronald H. Adler. Über das Profil eines künftigen Intendanten sagte Barenboim, anfangs sei er mit Mussbach glücklich gewesen, dass zwei Künstler das Haus führen. Inzwischen sei er „nicht mehr so überzeugt, dass das die beste Lösung ist“. Man werde sich aber mit der Suche Zeit lassen.

Fortsetzen will Barenboim die für beide Seiten beglückende Zusammenarbeit mit Sir Simon Rattle, der kürzlich die Wiederaufnahme der alten „Pelléas“-Inszenierung von Ruth Berghaus dirigierte. In mehreren Konzerten will man den Komponisten Elliott Carter ehren anlässlich seines 100.Geburtstags im Dezember. Das angeknackste Ansehen des Lindenhauses wieder aufzupolieren, bedarf es aber sicher weiterer Anstrengungen. Mussbach hat zwar viele Fehlentscheidungen zu verantworten, hat das Haus auch offenbar nicht optimal geführt, galt als wenig teamfähig und hat mit seinen eigenen Inszenierungen immer weniger überzeugt, aber dass er dem Hause nicht neue Impulse gegeben hätte, dürfte keiner behaupten.

Roulette mit dem Schicksal

Sergej Prokofjews selten gespielte Oper „Der Spieler“ [igrok] zum Auftakt der Oster-Festtage

15.03.08

Alles wartet: auf die Nachricht vom Ableben einer vermögenden Alten. Es gilt zu erben, Schulden zu tilgen. Eine verschworene Gesellschaft von Spielern, Spekulanten sitzt da auf der Bühne in dicken Fauteuils in einem blauen, verspiegelten Salon mit Bar-Tresen: Der General, der schon sein ganzes Geld verspielt hat und mit jungen Frauen flirtet. Sein Freund, der Marquis, der ihm immer mal wieder ausgeholfen hat und von seiner Stieftochter Polina umschwärmt wird. Alexej, der Hauslehrer, der in Polinas Auftrag eine Summe am Spieltisch verzockt hat, und in sie verliebt ist.

Sergej Prokofjew komponierte seine „Spieler“-Oper nach dem Roman von Dostojewski, gerade mal 25jährig, zwischen 1915-1917. Obwohl mit dem Studium fertig, hatte er sich noch mal am Petersburger Konservatorium eingeschrieben, um dem Militärdienst zu entkommen. Die Pläne für eine Uraufführung seiner ersten großen Oper mit Wsewolod Meyerhold als Regisseur zerschlugen sich durch die Revolution. Das Mariinski-Theater kam unter künstlerische Selbstverwaltung; und die strich das sperrige Stück vom Plan. Erst 1929 in Brüssel kam das Werk in orchestral überarbeiteter Form erstmals auf die Bühne, in der damaligen Sowjetunion erst 1970 im estnischen Tartu.

Prokofjew versucht in dieser Partitur einen an Mussorgski orientierten, harmonisch geschärften Deklamationsstil. Er verzichtet weitgehend auf auf melodische Strukturen, konstruiert ein musikalisches Feld aus Klangfarben und rhythmischen Mustern. Und die Leuchtkraft dieser Partitur plastisch zu vergegenwärtigen gelingt Daniel Barenboim am Pult mit der Staatskapelle Berlin und der großen Zahl von Solisten mustergültig. Überragend Misha Didyk mit einem kraftvoll strahlenden Tenor als Alexej und Kristine Opolais als Generalstochter Polin und Vladimir Ognovenko als General.

Der junge russische Regisseur und Ausstatter Dmitri Tcherniakov, der an der Staatsoper schon Mussorgskis „Boris Godunow“ und in München „Die Chowantschina“ inszeniert hat, akzentuiert in seiner szenischen Einrichtung das filmische Moment in Prokofjews Partitur. Auf einen Bühnenwagen hat er ein wie ein Filmstreifen verschiebbares Bühnenbild bauen lassen mit einer großen Halle in der Mitte und kleineren Räumen an beiden Seiten. Beschränkt Tcherniakov sich in seiner Personenregie in den beiden ersten Akten auf zweidimensionale Bewegungsmuster entlang der Rampe (die beiden Hauptdarsteller komischerweise immer mit Händen in den Mantel- oder Jackentaschen - obwohl sie sich in einem wohl schlecht geheizten Innenraum befinden), kommt mit dem Auftritt der von ihrer Krankheit genesenen Alten, der Babulen’ka, auch die dritte Dimension mehr ins Spiel. Die Alte entdeckt nun auch ihre Lust am Roulette, verspielt ihr ganzes Vermögen. Den großen Katzenjammer nutzt Alexej. Tollkühn mit neuem Einsatz sprengt er die Bank, um mit dem gewonnen Geld Polina endlich für sich zu gewinnen.

Man sitzt lange etwas ratlos vor dieser Oper, die über weite Strecken als endloses Konversationsstück daher kommt und am Ende eine Moral präsentiert, die so neu nicht ist: die Frage, wie viel Macht der Mensch hat über sein Schicksal. Regisseur Tcherniakov beantwortet sie so:

TCHERNIAKOV: Eigentlich – der Mensch hat keine Macht über sein Schicksal. Überhaupt nicht. Wir kennen uns nicht, wir wissen nicht, welche Abgründe in uns sind. Wir sind alle abhängig, eingebunden in ein System.

Die Oster-Festtage der Berliner Staatsoper hatten mit dieser Prokofjew-Premiere, die in Kooperation mit der Mailänder Scala entstand, wohin sie anschließend auch wechselt, einen höchst eindrucksvollen, vom Publikum heftig akklamierten Auftakt. Ob diese eher Anti-Oper „Der Spieler“ allerdings fürs Repertoire heute zurückgewonnen werden kann, steht dahin. Zum einen ist es ein sehr personenreiches Stück, das einen aufwendigen Apparat erfordert. Zum anderen werden große Vermögen heute nicht mehr am Roulette-Tisch sondern in Hinterzimmern von Banken und an Computern versenkt. Sehr viel unauffälliger, unsichtbarer, wenn auch nicht weniger schmerzhaft.

Alles Theater

Jossie Wieler, Philippe Jordan und Verdis “Maskenball” (Un ballo in maschera)

20. Jan. 2008

Mit den titelgebenden Masken soll man’s hier nicht so ernst nehmen. Alles kann Maske sein. Auch ein schlichter schwarzer Abendanzug. Für den Meuchelmord am Schluss setzen sich Mörder und Opfer praktischerweise gleich nebeneinander auf die Parkettsessel. Alles Theater. Verdis „Maskenball“ ein früher „Falstaff“?

Der Festsaal eines Hotels in Boston dient Jossi Wieler und seinem Dramaturgen und Co-Regisseur Sergio Morabito als Einheitsbühnenbild. Sie belassen das Stück in der für die Zensur vom ursprünglichen Schauplatz Schweden nach Amerika transferierten Fassung. Viel rotes Lametta ziert diese Convention-Hall von Barbara Ehnes. Page Oscar inspiziert zu Beginn die Funktionstüchtigkeit der Bühne auf der Bühne für den Auftritt der Cheerleader und das Saalmikrofon. Die Säulen verwandeln sich zu gläsernen Treibhäusern für den zweiten Akt, wenn Amelia, die zwischen den Freunden Riccardo, dem Gouverneur, und Renato, ihrem Mann, hin und her Gerissene, das Kraut des Vergessens sucht. Ulrica, die Wahrsagerin, die ihr zu dem Kraut geraten hat, ist offenbar die oberste Putzfrau. Mit Schlüsselanhänger und Sonnenbrille ausgestattet, pendelt sie wie eine Wünschelruten-Sucherin nach der Wahrheit. Und der Richtplatz, wo Amelia suchen soll, ist wiederum die Halle, allerdings mit zwei Erhängten, die in den Sparren baumeln.

Ziemlich gewöhnungsbedürftig dann das Nicht-Versteckspiel zwischen Riccardo, Renato und Amelia in der folgenden Szene. Renato hält dauernd seine nur mit ihrem Morgenmantel getarnte Ehefrau in den Armen und merkt nicht, dass sie es ist – sollen wir glauben. Überhaupt gelingt es dem Regieteam in diesem Setting nur schwer, szenische Spannung zu erzeugen. Man delektiert sich eher an Kleinigkeiten. Etwa dass Page Oscar, wenn er die Wahrsagerin Ulrica verteidigt, aus seinem Hintern ein rotes Schwänzchen zieht und so den Spielmacher Mephisto markiert. Oder dass er bzw. sie am Ende im Schwanenkostüm zum Ball kommt mit Schwanenkopf als Halsschmuck (Kostüme: Anja Rabes) und sich, auf den Schoß des Verschwörer-Trios bettend, von den Männern streicheln lässt . Anna Prohaska als Oscar ist allerdings auch ein Glanzpunkt der Aufführung. Und sie markiert mit ihren Offenbach-nahen Koloraturen auch am deutlichsten die verschwimmenden Grenzen von Tragödie und Komödie in dieser Verdi-Oper.

Ohnehin liegt der Pluspunkt dieser Produktion vor allem im Musikalischen. Piotr Beczala ist ein Graf Riccardo mit einem so schmelzenden wie kraftvollen lyrischen Tenor. Dalibor Jenis als sein Freund und Rivale Renato verbindet baritonale Dunkelheit mit Dramatik. Etwas schwer tut sich anfangs Catherine Naglestad als Amelia. Erst allmählich kann sie ihren dramatischen Sopran entfalten, überzeugt vor allem durch ihr Spiel. Larissa Diadkova ist eine Ulrica mit beherrschender Ausstrahlung. Mit Verve geleitet Philippe Jordan durch die Partitur. Er weiß mit den Sängern zu atmen, das Tempo zu peitschen und herunter zu schrauben. Die Staatskapelle spielt mit ihm auf meisterlichem Niveau. Am Ende gab’s denn auch vom mit viel Prominenz besetzten Publikum euphorischen Beifall zumal für die Solisten, Buhs fürs Regieteam. Dies Berlin-Debüt ist gewiss nicht Wielers stärkste Arbeit, im Vorfeld mit übersteigerten Erwartungen belastet. Lange auch hatte Wieler mit den Widrigkeiten des Hauses zu kämpfen.

Und dass das alles eine Paraphrase auf die Kennedys sein soll, wirkt doch arg aufgesetzt. Es erklärt zwar einige Ungereimtheiten, plausibler und spannender wird das Stück dadurch nicht.

Gegen Wände

Mozarts „Don Giovanni“ – Übernahme der Koproduktion mit der Mailänder Scala

15. Dez. 2007

Die Bühne von Regisseur und Bühnenbildner Peter Mussbach ist

ein meist blau ausgeleuchteter Raum, der von drei

mächtigen schwarzen Quadern strukturiert wird. Die sind fast ständig in

Bewegung und dienen in wechselnden Konstellationen als Gasse, Wand,

offenes Buch. Die Darsteller schlängeln sich an ihnen entlang,

verstecken sich dahinter oder halten sich daran fest. Sie markieren die

Grenze, an der der Komtur auftaucht, wenn er Don Giovannis Einladung zum

Abendessen folgt und ihn dann mit in den Abgrund zerrt. Aber sie

markieren auch die Straßenflucht, aus der die betrogene Elvira auf ihrer

schneeweißen Vespa angerollert kommt, lautlos, auf der Suche nach ihrem

abgetauchten Liebhaber, der schon wieder einer anderen Frau nachstellt.

Sehr modern, sehr emanzipiert wirkt diese Elvira und gar nicht auf dem

Weg ins Kloster (wie dann am Ende), wenn sie ihren weißen Sonnenschirm

unter dem Rollersitz herauszieht, um Giovanni neu zu reizen. Dass sie

dabei mit der Rivalin Donna Anna erst ins Gehege kommt, aber durchaus

auch sich mit ihr zu solidarisieren bereit ist, als Giovanni mit der

nächsten, Zerline, anbandelt, realisiert sie schnell.

DASCH: Sie ist ja diejenige, die ihm folgt. Das ist unglaublich emanzipiert. Es steht einfach im Stück. Dass eine Frau einem Mann hinter her reist und sich nicht ins Kloster schweigsam zurückzieht, das war auch zu der Zeit revolutionär. Und das muss man zeigen, was da für ein immenser Charakter dahinter steht, ein mutiger Charakter, jemand, der es schafft, über die eigene Eitelkeit und Verletztheit hinaus zu gehen und zu sagen, ich lieb den trotzdem, ich muss den warnen. Das ist größer als die eigene Eitelkeit.

So Annette Dasch, die Sängerin der Elvira und einer der Glanzpunkte

dieser Berliner „Don Giovanni“-Premiere, neben René Pape in der

Titelpartie. Der gibt den Schwerenöter aber nicht als quirlig von

Abenteuer zu Abenteuer hoppenden Lebemann, sondern eher als einen, der

cool einfach die Frauen anbaggert, die ihm über den Weg laufen, bis es

dann irgendwann Probleme gibt damit.

Es ist ein insgesamt sehr homogenes Ensemble, das man in dieser

Mozart-Aufführung erlebt – und das ist ihr eigentliches Plus: mit der

eher dunkel getönten Anna Samuil als Donna Anna,

Pavol Breslik als einem

sehr lyrischen Don Ottavio, Hanno Müller-Brachmann als dem von Giovanni

eher abgestoßenen Leporello und Sylvia Schwartz als der dem Charme

Giovannis durchaus erliegenden Zerline.

Von ärgerlicher

Unbeholfenheit dann wieder, wie Mussbach die Gruppe der

Landleute als aufgescheuchten Vogelschwarm führt ohne ordnende Hand.

Insgesamt flaut die Spannung im Laufe des Abends doch merklich ab.

Vieles scheint einem wie unter einer Glasglocke vorgeführt. Das liegt

auch sicher daran, dass dies keine Neuproduktion sondern eine Übernahme

aus Mailand ist im Rahmen der vor einem Jahr begonnenen Kooperation

beider Bühnen – was einmal mehr die Fragwürdigkeit solchen Austauschs

verdeutlicht.

Daniel Barenboim am Pult, eher verhalten beginnend, steigert sich

merklich in der Impulsivität seines Musizierens. Dass Orchester und

Sänger gelegentlich auseinander driften, kann er nicht verhindern. Am

Ende das gewohnte Szenario: Ovationen für Sänger, Dirigent und

Orchester, Buhs für den Regisseur und Intendanten Peter Mussbach.

Allmählich wird es doch eng für ihn Unter den Linden.

Gähnende Kochtöpfe

René Jacobs dirigiert Georg Philipp Telemanns Buffa „Der geduldige Sokrates“

29. Sept. 2007

Im Mittelpunkt steht ein Gerücht: Sokrates als Bigamist. Dabei hat der wohl außer der Philosophie eher noch einen Mann geliebt. Pech für Xantippe. Das Regie-Duo Nigel Lowery & Amir Hosseinpour packt die als prickelnde Komödie fürs bürgerliche Publikum des 18. Jahrhunderts am Hamburger Gänsemarkt gemeinte Buffa in viel klamottige Slapstick, abgenagte Gags und Schmiere mit Verfolgungsjagden durch die Doppelwohnküche der rivalisierenden Frauen, Wassereimern aus der Decke, Bücherstapeln mit Spielzeugautos dazwischen und Menschen, die durch Wandschlitze gehen können. Da gähnen sogar die Kochtöpfe.

Und man wundert sich nur immer wieder, dass René Jacobs seine eminente Kunst, Barockmusik zum Leben zu erwecken – hier wiederum mit der Akademie für Alte Musik – an solche Inszenierungen, die man nicht mal dem Grips-Theater andienen möchte, verschwendet. Aber offenbar hat Jacobs das selber – die Inszenierung ist eine Koproduktion mit dem Festival für Alte Musik Innsbruck – initiiert. Und die Staatsoper, die derzeit in Japan und China mit vorwiegend Arbeiten der beiden Hausherren tourt, braucht was um die Leere irgendwie zu füllen. Hier immerhin mit über vier Stunden Musik Augen zu und durch.

Vom Winde verweht

Sasha Waltz und ihre Medeamorphosen

nach Musik von Pascal Dusapin

und dem Text von

Heiner Müllers Medeamaterial

16. Sept. 2007 (U im Mai 2007 im Rahmen des Europakulturstadt-Programms Luxemburg)

Jungbrunnen

Hans Werner Henzes Konzertoper „Phaedra“ uraufgeführt

06. Sept. 2007

Kraftvoll, sensibel und sinnlich ist diese Musik. Man merkt es ihr kaum an, dass sie in einer der schwierigsten Lebensphasen des Komponisten entstand. Henze selbst war lange schwer krank, dann starb der Lebensgefährte. In seinem die Arbeit begleitenden Tagebuch notiert Henze lange Phasen der Lustlosigkeit, überhaupt übers Notenpapier sich zu beugen. Aber man merkt auch, das Sujet sollte eine Art Jungbrunnen für ihn sein: diese Geschichte von Hippolyt, der von seiner Stiefmutter Phaedra bedrängt, der Vergewaltigung beschuldigt, von rivalisierenden Göttern erst im Meer versenkt und dann an einem neuen Ort wieder zum Leben erweckt wird. Dieser Ort liegt nahe von Henzes italienischem Landsitz am Nemi-See.

„Konzertoper“ nennt der 81jährige Hans Werner Henze sein jüngstes Werk. Das Libretto, im wesentlichen Racine und Ovid folgend, wollte er sich ursprünglich selber einrichten, hat die Arbeit dann aber dem Dresdner Lyriker Christian Lehnert überlassen. Entstanden ist ein überraschend starkes 90minütiges Stück für fünf Solisten und Kammerensemble mit einem sehr spezifischen, stark bläsergefärbten, gelegentlich auch an Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“ erinnernden silbrigen Klang. Die Assoziation liegt nahe. Phaedra ist die zweite Gattin von Theseus, dem Minotauros-Bezwinger. Am Ende taucht der Minotauros auch selber auf und tanzt durch die Wälder, oder hier über einen Tisch.

Regisseur Peter Mussbach nimmt den Untertitel „Konzertoper“ so wörtlich wie möglich. Er minimalisiert die Vorgänge, bemüht die Gestensprache von Stummfilm und Expressionismus. Etwas befremdlich wie er die beiden Frauenfiguren führt, Phaedra und die ebenfalls um Hippolyt buhlende Göttin Aphrodite: fuchtelig, lüstern, hysterisch; vielleicht sollte der gelernte Psychiater Mussbach mal sein Frauenbild auf die Couch legen. Erzählt wird die Geschichte vom gejagten Jäger Hippolyt vor allem mittels des von Olafur Eliasson gestalteten Raums. Der dänische Künstler, Opernnovize, teilt das Parkett von Berlins Staatsoper in der Mitte mit einem Steg. Das Orchester sitzt hinter dem Publikum im rückwärtigen Bereich. Die Zuschauerreihen sind nach vorn gezogen bis über den Orchestergraben. Der erste in der Götterwelt spielende Teil ist angesiedelt hauptsächlich auf dem Steg. Den zweiten, in der Menschenwelt verorteten Akt verlegt Eliasson mehr auf die Bühne.

Mit einer raffiniert sowohl reflektierenden wie transparent zu machenden Spiegelwand im Bühnenportal, mit Prismen und splitternden Lichteffekten will Eliasson eine gesplittete Wahrnehmung von optischen und akustischen Eindrücken erreichen. Der Zuschauer ist gefordert, muss sich in seinem Sitz mit bewegen, sieht sich gelegentlich auch auf der Spiegelwand reflektiert. Die Überlegungen von Eliasson dahinter, Oper nicht als illusionistisch-träumerische Reise von der Welt weg, sondern als mikroskopierende Annäherung an diese Welt zu begreifen, sind vielleicht etwas naiv. Die Durchhörbarkeit von Text und Musik förderte dieses Raumkonzept aber entschieden. Unverständlich dass man mit einer ausgedehnten, überflüssigen Pause sich teilweise der Gesamtwirkung des Abends begab.

Auf wackeligen Beinen war Hans Werner Henze zu Beginn in die Loge der Staatsoper geleitet und vom Publikum stehend mit Ovationen begrüßt worden. In der Loge nahm Henze kindlich strahlend auch den starken Schlussapplaus entgegen – eine göttliche Szene für sich. Das Publikum feierte aber auch das ganze Ensemble, die Musiker vom Ensemble Modern mit Michael Boder am Pult und das homogene Solisten-Quintett, voran John Mark Ainsley als Hippolyt. Die Aufführung, eine Koproduktion mit dem Musikfest Berlin, reist noch weiter nach Brüssel, Frankfurt und Wien – ein in vieler Hinsicht erstaunlicher Abend.